Европейскую философию XVII века принято называть философией нового времени. Этот период характеризуется неравномерным социальным развитием. Англия, например, пережила гражданскую революцию (1640-1688). Франция переживает рассвет абсолютизма, а Италия выходит на авансцену общественного развития благодаря победе Контрреформации. Общее движение от феодализма к капитализму было противоречивым и часто принимало драматические формы борьбы между властью, законом и деньгами.

Упадок феодализма, подъем и развитие капитализма были связаны с прогрессом в экономике, технологии, социальными и политическими изменениями. В Новое время блестящие европейские ученые и мыслители в свете новых знаний постигали различные проблемы, волновавшие умы их современников, такие как смысл истории, власть, свобода личности, проблема Бога и мира. Человеческий опыт был объявлен главным источником знаний о природе (Ф. Бэкон), человек был признан главным инструментом познания мира (Р. Декарт). Мир был объявлен познаваемым с помощью средств, доступных человеческому разуму. Наука рассматривалась как сила, способная изменить природу и человека, а научные знания — как коллективное общественное благо.

XVII век иногда называют «веком гениев», имея в виду многих выдающихся ученых и философов (Галилей, Кеплер, Декарт, Паскаль, Лейбниц, Ньютон и др.), чьи научные и математические открытия определили научную революцию. Но дело было не только в великих научных открытиях. Необходимо было сформулировать идеалы и нормы научной деятельности, исследований и методов доказательства, которые впоследствии стали известны как классика и сохраняют свою актуальность в некоторых областях науки и сегодня.

Важным шагом в развитии эпистемологии стала европейская философия XVII века, которая сосредоточилась на эпистемологическом вопросе. Меняя сознание людей, ведутся дебаты о научном знании, которое включает в себя два основных уровня — эмпирический и теоретический. Они родственны, но различны, каждый из них имеет свои особенности. Изучение процесса познания философами Нового времени является отправной точкой для обсуждения метода познания и критериев истинности знания.

По всем этим причинам философия современной эпохи не является однородной по своему предмету и содержанию, она представлена различными национальными школами и личностями. Но, несмотря на все различия, суть философского поиска одна: доказать, что существует фундаментальное тождество между реальным и логическим положением вещей. В вопросе о том, как реализовать эту идентичность, существуют две философские традиции: эмпиризм и рационализм. Спор между эмпиризмом и рационализмом является основополагающим для философии Нового времени. Представители эмпиризма (Бэкон) считали единственным источником знания ощущения, опыт. Представители рационализма (Декарт) подчеркивали роль разума и преуменьшали роль чувственного знания.

Успешное освоение природы в рамках капиталистического способа производства было немыслимо без развития естественных наук, а реализация новых социально-политических идеалов требовала иной, чем теоцентризм, модели участия человека в переустройстве мира. Новая эпоха возникла и развивалась под лозунгами свободы, равенства, индивидуальной активности. Главным инструментом для реализации этих лозунгов было рациональное знание.

Один из классиков философии Нового времени, Ф. Бэкон, выразил это в знаменитом высказывании: «Знание — сила, и тот, кто обладает знанием, будет сильным».

Характерные черты рационализма философии Нового времени

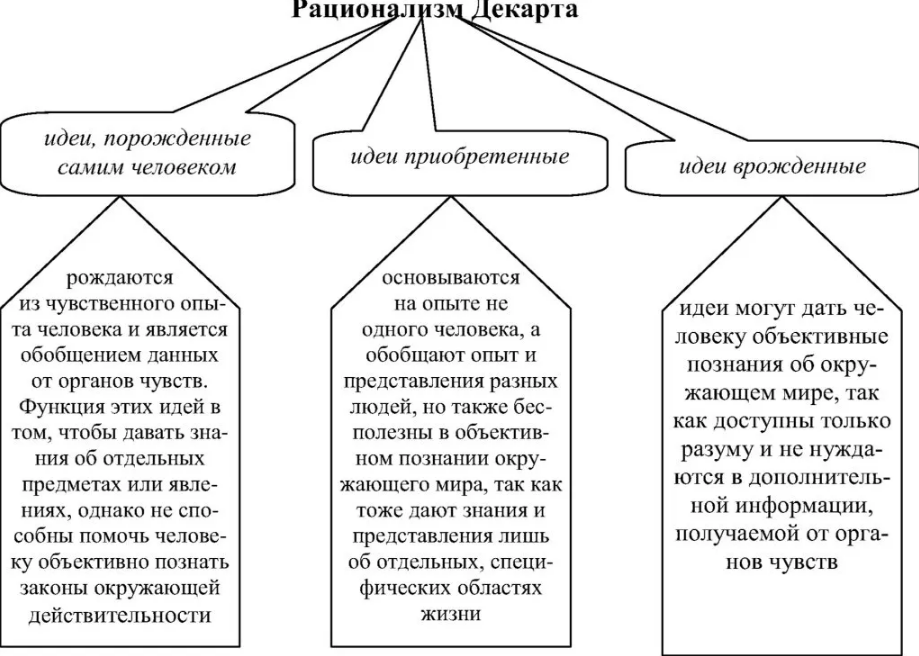

Рационализм (от лат. rationalis — разумный, ratio — причина), философское течение, признающее разум основой человеческого познания и поведения. Она противостоит иррационализму и сенсуализму. Она возникла в оппозиции к средневековой схоластике и религиозному догматизму, классическому рационализму XVII и XVIII веков (Р. Декарт, Б. Дебор, А. Рейнольдс). (Р. Декарт, Б. Спиноза, Н. Мальбранш, Г. Лейбниц) исходили из идеи естественного порядка — бесконечной причинно-следственной цепи, пронизывающей весь мир. Научное знание (т.е. объективное, всеобщее, необходимое знание), согласно рационализму, достижимо только через разум — и как источник знания, и как критерий его истинности. Рационализм является одним из философских источников идеологии Просвещения.

Рене Декарт (1596-1650). Наиболее ярким представителем рационализма является Рене Декарт — французский философ, математик, физик и физиолог. Он считал математику самой совершенной наукой и полагал, что все остальные науки должны строиться по ее образцу. Следовательно, он считал разум, а не опыт, ключом к познанию истины. Он заложил основы аналитической геометрии, дал понятие переменных и функций, ввел множество алгебраических обозначений. Выразил закон сохранения импульса, дал понятие силы — импульса. Автор теории, объясняющей образование и движение небесных тел через вихревое движение частиц материи (вихрь Декарта). Введено понятие рефлекса (дуга Декарта). Его главные работы — «Геометрия» (1637), «Трактат о методе … (опубликованная в 1637 году в качестве предисловия к его «Трактату по геометрии»), «Истоки философии» (1644).

Бенедикт Спиноза (1631-1677). Основные идеи философии Спинозы содержатся в его главном и фундаментальном труде — «Этике». Рассуждения в «Этике» разделены на пять основных разделов (о Боге, о природе и происхождении мысли, о происхождении и привязанностях, о человеческой нечестивости или силе привязанностей и о силе разума или человеческой свободе).

Мысль рассматривалась как своего рода самосознание природы. Отсюда принцип познаваемости мира и глубокий вывод: порядок и согласованность идей — то же самое, что порядок и согласованность вещей. Одно и другое — лишь следствие божественного бытия: любить то, что не имеет начала и конца, значит любить Бога. Любить то, что не имеет начала и конца, значит любить Бога. Чем совершеннее мысль, тем шире круг вещей, с которыми она соприкасается, то есть тем активнее субъект. Мера совершенства мысли — это мера ее соответствия общим законам природы, а истинные принципы мысли — это правильно усвоенные общие формы и законы мира. Понять вещь — значит увидеть за ее индивидуальностью универсальный элемент, перейти от способа к сущности. Разум пытается постичь в природе внутреннюю гармонию причин и следствий. Эта гармония достижима, когда разум, не довольствуясь непосредственным наблюдением, исходит из совокупности впечатлений.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716). В эпистемологии обозначает идеалистический рационализм и возможность сочетания эмпирических способностей и рациональных методов познания.

Она признает существование врожденных способностей к рассуждению и отвергает картезианское утверждение о существовании врожденных идей в разуме. Разум рассматривается как источник знаний; он содержит врожденные идеи, которые мы не всегда осознаем в явном виде. Их понимание требует умственных усилий. Лейбниц разработал доктрину о врожденной способности разума познавать высшие категории бытия и всеобщие и необходимые истины логики и математики («Новые опыты о человеческом разуме», 1704). Он предвосхитил принципы современной математической логики и рассматривал ее как науку о всех возможных мирах. У него была современная формулировка закона тождества. («Об искусстве комбинаторики», 1666). Он является одним из основателей дифференциального и интегрального исчисления. Он придавал большое значение концепции вероятности и разработал доктрину анализа и синтеза.

Рационалистическая философия Р. Декарта

Рене Декарт (1596-1650) — французский философ, стоявший у истоков рационалистической традиции.

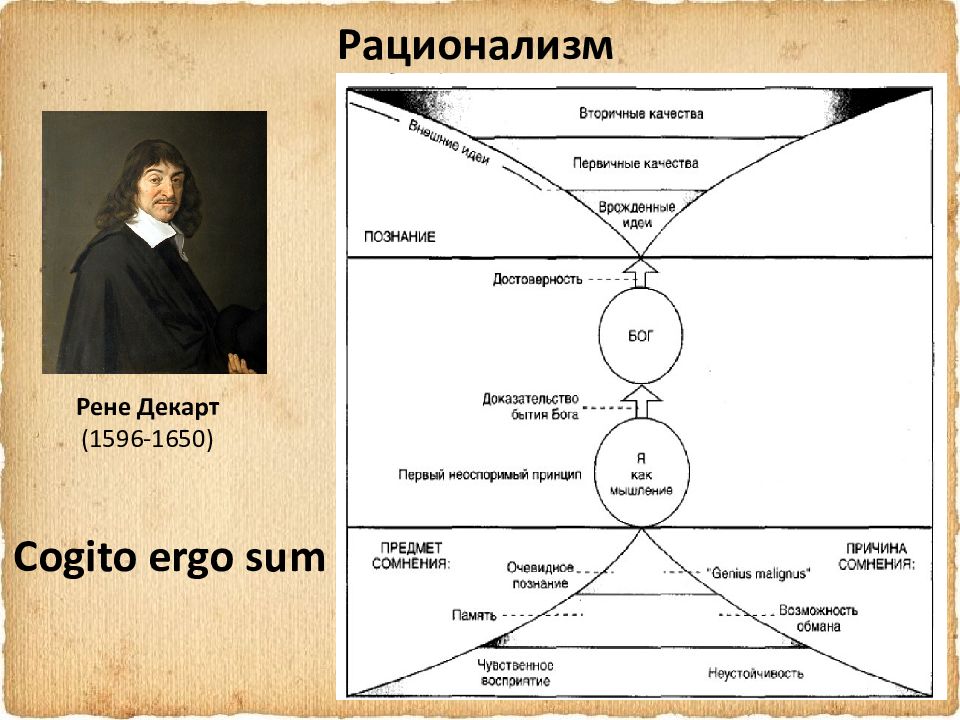

Отправной точкой концепции Декарта является сомнение. Позиция Декарта заключается в том, что истинность пропозиции можно проверить, только подвергнув ее сомнению. Однако эта позиция имеет очень рационалистическое обоснование: только то знание, относительно которого не может быть никаких сомнений, может считаться абсолютно истинным. Другими словами, для Декарта сомнение представляется путем к истине: Декарт считал, что только подвергая сомнению все ранее существовавшие знания, можно прийти к основе, которая может служить отправной точкой для любого дальнейшего аргумента, поскольку первый принцип, основа всех знаний, не может быть подвергнут сомнению. Это было выражением антитрадиционализма Декарта, который считал, что только освобождение от традиций может открыть новые возможности для познания и науки.

Первым шагом, по его мнению, было поставить под сомнение все возможное: каждую догму, авторитет церкви и философии, и даже собственное существование.

Подвергая все сомнению, Декарт приходит к выводу, что есть предел всякому сомнению и что этот предел — сама мысль. Только сомневающееся «я» не может сомневаться. Именно эту предпосылку Декарт установил в своей философии, поскольку считал, что философия может претендовать на неизменную, наиболее стабильную основу. На этом основании Декарт пришел к выводу, что воспринимающее «я» является источником уверенности во всех знаниях.

Декарт сформулировал четыре принципа, без которых достоверное знание невозможно:

«Первое — никогда не принимать за истину то, что я не признаю таковым с уверенностью; другими словами, тщательно избегать опрометчивости и предрассудков и включать в свои суждения только те вещи, которые представляются моему разуму настолько ясными и четкими, что у меня нет причин сомневаться в них.

Вторая — разделить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, сколько возможно и необходимо для лучшего их преодоления.

Третий — следовать относительному порядку мысли, начиная с самых простых и легких для понимания объектов, поднимаясь к пониманию самых сложных, предполагая порядок даже тогда, когда объекты мысли представлены не в их естественном порядке.

И, наконец, чтобы списки всегда были настолько полными, а обзоры настолько общими, чтобы быть уверенным в отсутствии пропусков».

Декарт делит весь мир на два вида субстанции — ментальную и материальную. Связующим звеном между материальной и духовной субстанциями является Бог. Он является причиной движения в природе и источником законов, по которым она существует. Декарт определил субстанцию (или, на языке того времени, вещь) как нечто, что не требует для своего существования ничего, кроме самого себя. Однако истинной субстанцией является только Бог.

Рационалистическая философия Г. Лейбница

Другим видным выразителем рационализма был Г. Лейбниц (1646-1716), чья позиция во многом была альтернативой Декарту. Как и Декарт, он внес значительный вклад в физику и был великим математиком. В то время как Декарт ввел понятие величины движения («мертвой силы») в физике и был основателем аналитической геометрии в математике, Лейбниц ввел понятие кинетической энергии (удвоение которой он назвал «живой силой») в физике и был основателем дифференциального и интегрального исчисления в математике. Однако в основе его концепции лежала не математика, а логика. Для него математика — это «особое применение логики (…), аксиомы математики не являются первичными, но имеют свое основание в первичных логических аксиомах».

Логика была также основой его метафизики, которую он ставил выше математики: «Существует три степени понятий, или идей: обычные понятия, математические понятия и метафизические понятия. Поэтому метафизика содержит самые глубокие истины: «Хотя все конкретные явления могут быть объяснены математически и механически теми, кто их понимает, — говорит Лейбниц, — общие принципы телесной природы и механики сами по себе скорее метафизические, чем геометрические». Лейбниц выводит основное понятие субстанции как таковой «из логических категорий субъекта и предиката». Некоторые слова могут быть и субъектом, и предикатом, например, я могу сказать «небо голубое», «голубой — это цвет». Другие слова, наиболее очевидным примером которых являются собственные существительные, никогда не являются предикатами, а только субъектами или одним из условий отношения. Такие слова существуют для обозначения веществ». Из того же логического определения следует, что должно существовать множество таких индивидуальных субстанций, которые Лейбниц назвал монадами.

Поэтому, согласно Лейбницу, каждая «единичная субстанция» должна быть настолько «полностью умопостигаемой», что из нее «можно вывести все предикаты объекта, с которым она связана». Такая концепция «выражает, пусть и нечетко, все, что происходит во Вселенной, в прошлом, настоящем и будущем». «Исследуя концепцию, которую я имею о каждом истинном суждении, я нахожу, что каждый предикат, необходимый или случайный, относящийся к прошлому, настоящему или будущему, содержится в концепции субъекта, и я не требую ничего большего»… «Индивидуальное воображение каждого человека раз и навсегда определяет все, что с ним происходит». В этом кроется аналитичность истин Лейбница и детерминистический (логический) характер его системы.

В основе логики лежит еще одно важное для Лейбница различие: «истина разума» и «истина факта». Более важными для Лейбница, конечно, являются «истины разума» или «вечные истины». — это «интуитивно-дедуктивные истины, которые совершенно независимы от многообразных изменений, постоянно происходящих в опыте». Они допускают возможное и противоречивое мышление. Это аналитические истины. «Те понятия, которые . могут быть сведены к тождественным предложениям, или, другими словами, которые являются полностью аналитическими, Лейбниц рассматривает как созданные самим пониманием — как наиболее близкие к таким понятиям ….. Лейбниц рассматривает понятие числа». «Лейбниц рассматривает закон тождества как высший закон логики, а значит, и как высший принцип истинного знания».

«Истины о фактах — это истины, вытекающие из опыта. Их очень много. «В отличие от рациональных или вечных истин как необходимых истин, (…) они всегда более или менее случайны. Тем не менее, научное понимание опыта возможно. Он основан на законе достаточного основания.

Рационалистическая философия Б. Спинозы

Те же качества логического и органического характеризуют концепцию другого важного представителя рационализма XVII века, старшего современника Лейбница, Б. Спинозы (1632-77). В отличие от плюралиста Лейбница с его бесконечной множественностью монадических субстанций, Спиноза был монистом — для него существовала только одна субстанция — Бог, совпадающий с природой (пантеистическая позиция), а картезианская мысль и протяженность функционировали как два атрибута Бога-субстанции, доступные человеку (он определял субстанцию как то, что содержит свою причину в себе — causa sui). Этот монизм он объединил с «органически-универсальной интерпретацией природы в обобщенном виде, выраженной знаменитой формулой «вся природа образует единую личность, части которой, то есть все тела, бесконечно изменяются, не изменяя личности в целом» (олицетворение Бога-субстанции-природы). То есть в целом что-то меняется, но целое остается самим собой (аналогично тому, как в организме (даже спящем) происходят различные физиологические процессы).

Моделью логики для Спинозы был аксиоматический метод, представленный в геометрии Евклида (аксиомы, теоремы, следствия и т.д.), и на этой модели он построил свой главный труд — «Этику». Гармония, данная Лейбницем, заменяется тезисом о том, что «порядок и отношение идей есть то же самое, что порядок и отношение вещей», вариантом тезиса о тождестве мышления и бытия.

Рационалистическая методология Спинозы предполагает постоянное различие между двумя разновидностями идей: «идеи, возникающие в воображении или представлении, которые всегда связаны с деятельностью органов чувств, и идеи, выражающие сущность человеческого разума, независимые от них». Идеи органов чувств всегда туманны; идеи человеческой души, или разума, всегда ясны. Без них невозможно надежное познание, примером которого является математика».

Третьим видом познания была интуиция, которая, «будучи абсолютно нематериальной, (…) неотделима (…) от мыслящего разума». Интуиция, по Спинозе, как и по Декарту, дает общие понятия, которые даны непосредственно, интуитивно, пониманию и которые, в отличие от искусственных абстракций, полученных из опыта («универсалий»), «выражают истинные свойства вещей». «Согласно Спинозе, определения интуитивных, или общих, понятий являются аналитическими суждениями, в которых предикат раскрывает свойства субъекта. Поскольку истина в таких суждениях вытекает из содержания субъекта и предиката, она совершенно не зависит от эмпирического обобщения, характерного для универсалий. Подчеркивание общих понятий, выражаемых аналитическими суждениями, понятий, выражающих сущность вещей, спасает нас от любого субъективизма (например, Спиноза и Лейбниц весьма близки в том, как они избегают картезианской интерпретации интуиции как в значительной степени субъективной самоочевидности — A. L.)…… Более того, такие понятия и суждения дают имманентный (внутренний — А.Л.) критерий истины», ибо, говорит он, «как свет обнаруживает и себя, и окружающую тьму, так и истина является мерой и себя, и лжи».